保育士の給料が安いのは当たり前?安い理由と実際の平均年収・給料アップのコツを解説

保育士の給料が安いと言われる理由

- 保育士の給料は国の公定価格によって決められている

- 地方公務員の給料には決まりがある

- 国から保育士の給料アップが後回しにされてきた

- 保育料の値上げが難しい

- 昇給の機会が少ない

保育士の仕事は「子どもと遊んでいるだけ」と誤解されることがありますが、実際には命を預かり心身の発達を支える専門職であり、その責任は非常に重いものです。

しかし、平均年収は全職種の水準より低く、2024年時点で約406万円とされています。

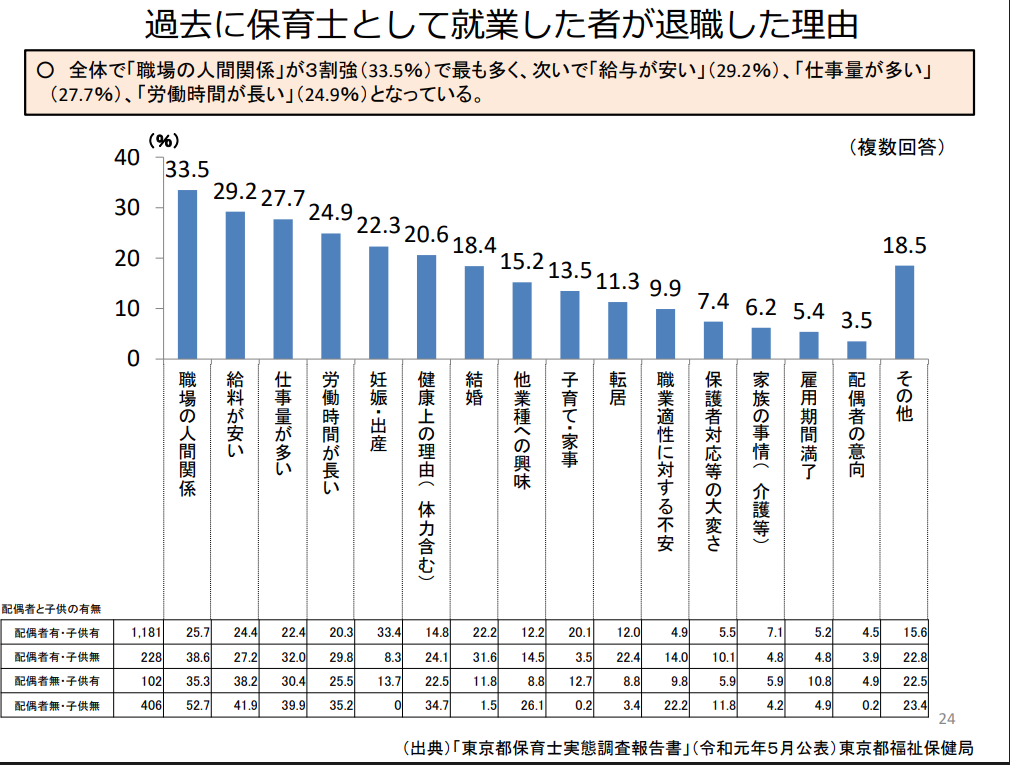

仕事量に対して給料が合わないと感じている人は多く、厚生労働省が発表した資料によると給料の安さは保育士が退職する理由の一因でもあると記されています。

給料が安いとされる背景には、国が定める公定価格による人件費の制約や、保育料を自由に値上げできない仕組み、昇給の機会の少なさなどの制度的な要因が複雑に絡みあっている状況です。

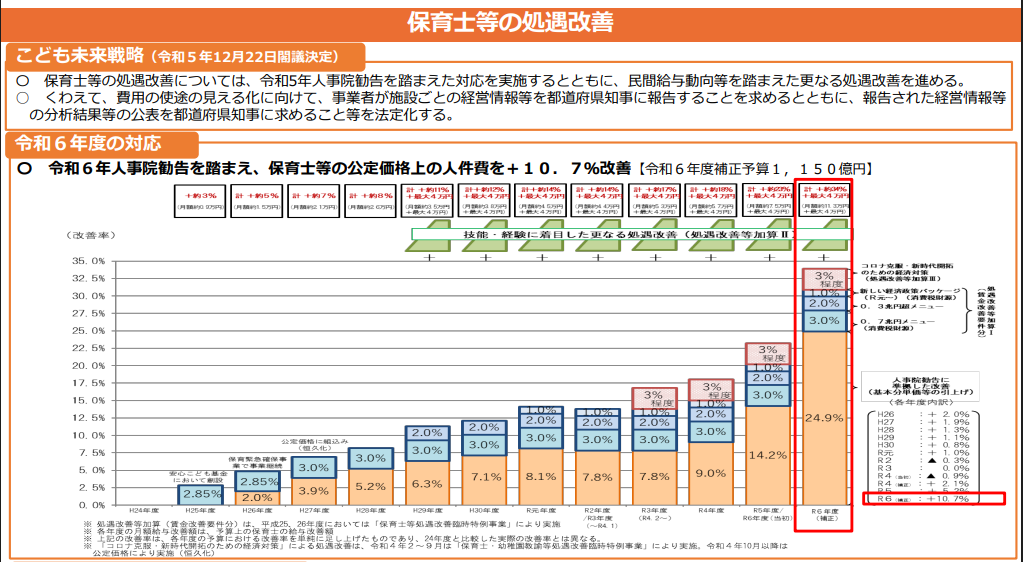

一方で、平成25年度以降、処遇改善手当の導入やキャリアアップ研修制度の普及により、累計で約23%の給与改善と、別途月額最大4万円の処遇改善手当による賃上げを進めています。

最新の令和6年賃金構造基本統計調査によれば、保育士の所定内給与額および年間賞与等を合わせた平均年収は、398万円まで改善されていることがわかります。

しかし、日本人の平均年収478万円と比べると未だに低いことが分かるでしょう。(参考:令和6年分 民間給与実態統計調査)

本記事では、保育士の給料が安いといわれる理由や実際の平均年収を解説します。

今後の見通しやさらに給料を上げる具体的な方法についても紹介しているため、保育士を目指している人はもちろん給与が上がらず悩んでいる現役保育士の人もぜひ参考にしてください。

また、給与や待遇の良い保育求人を探している方には「ウィルオブ保育士」がおすすめです!

【PR】ウィルオブ保育士

ライフステージ・キャリア志向・園ごとの価値観まで

丁寧に共有して求人をマッチング!

転職支援の手厚さで選ぶなら「ウィルオブ保育士」!

- 保育人材業界10年以上や元保育士のアドバイザーが在籍

- 対応職種・対応施設形態が幅広い

- 全国の求人に対応

- LINEでの相談や求人情報の受け取りも可能

【住宅手当・産休・育休実績あり・車通勤可・残業少なめ等】

働きやすさにこだわった求人も豊富!

求人紹介・書類添削、面接対策、内定後フォローも完全無料!

保育業界10年以上の経験者や元保育士のアドバイザーが在籍しており、求職者のライフステージやキャリア志向を丁寧にヒアリングしたうえで求人をピックアップしてくれます。

さらにWeb上では公開されていない園ごとの内部情報や職場の雰囲気、保育方針の違いまで丁寧に共有し、最適な求人をマッチングしてもらえます。

転職で給与アップキャリアアップを狙いたい方は、「ウィルオブ保育士」への無料登録を検討してみましょう。

他の人はこちらも検索!

保育士の給料が安いのは当たり前だと言われる理由

保育士の給料が安いのは当たり前とされる理由は、全職種との賃金格差、業務内容、制度的な制約など複数の要因が重なっています。

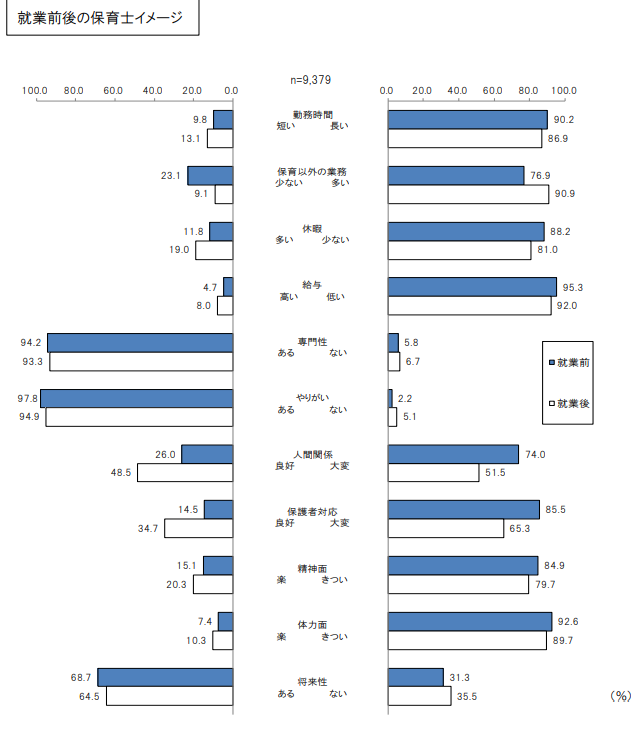

東京都保育士実態調査によると、就業前にもっていた保育士イメージは、勤務時間が長い(90.2%)、給与が低い(95.3%)、体力面がきつい(92.6%)がそれぞれ9割を超えているなど、マイナスイメージが目立ちます。

また、就業後は保育以外の業務が多い(就業前76.9%→就業後90.9%)と感じる人が増え、いかに保育士の仕事負担が多いかが分かります。

仕事内容は子どもの命を預かる重要な責任を伴う専門職であるにもかかわらず「子どもと遊んでいるだけ」と誤解されている点も給料が安くて当たり前と言われる要因です。

こうした制度的課題と社会的認識の不足が重なり、保育士の給料は「安いのが当たり前」と言われています。

以下では、保育士の給料が安いのは当たり前と言われる理由を詳しく解説していきます。

関連記事:保育士の平均年収は約327万円!勤続年数・年齢・都道府県による給料の違いや年収アップの方法を解説

特別なスキルが必要ないと思われている

保育士の仕事は「子どもと遊ぶだけ」と誤解されがちですが、実際には高い専門性を持つ職業です。

児童福祉法に基づき、保育士は養護と教育を一体的に行い、子どもの健全な発達を支えています。

第一節 国及び地方公共団体の責務

第三条の三 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、第十条第一項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第二十四条第一項の規定による保育の実施その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。

たとえば食物アレルギー対応は命に関わる判断が必要で、発達支援や特別な配慮が必要な子どもへの対応も業務に含まれます。

保育所において対応が求められる、乳幼児がかかりやすい代表的なアレルギー疾患には、食物アレルギー、アナフィラキシー、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎などがあります。また、アレルギー疾患は全身疾患であることが特徴で、小児の場合は、アレルギー疾患をどれか一つだけ発症するケースは少なく、複数

の疾患を合併していることが多くみられます。引用:厚生労働省「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」

さらに、家庭や保護者を支援する役割もあり、専門知識や技術は不可欠です。

しかし、これらの働きは外部からは見えにくく、専門職としての評価が十分に伝わらないため、給与水準が低くても当然とされる一因になっています。

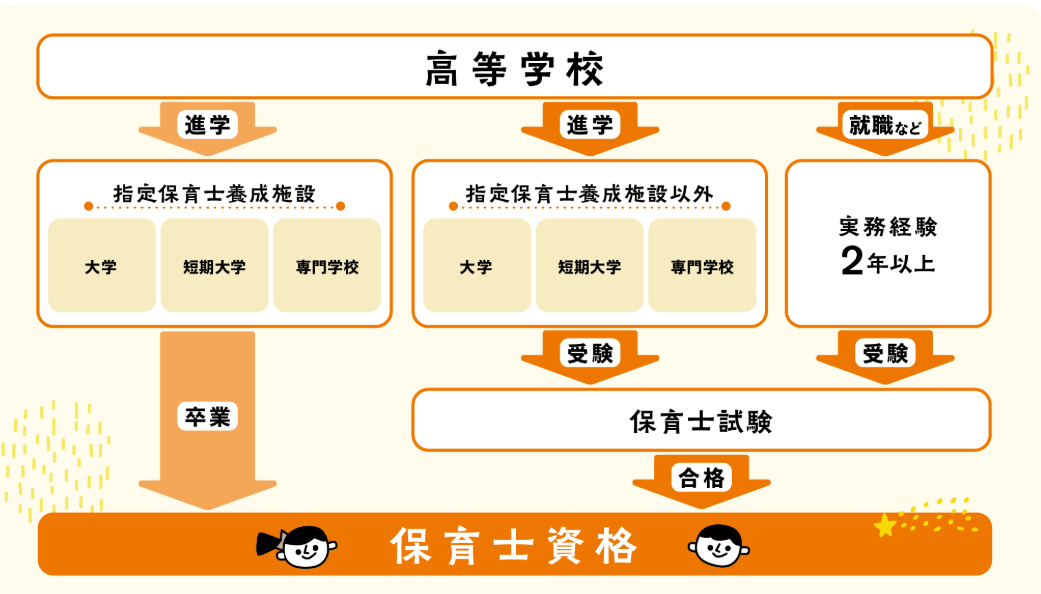

資格取得に学歴が関係ない

保育士資格は、大学・短大・専門学校の養成施設卒業や国家試験合格など複数のルートで取得でき、学歴を問わず取得が可能です。

保育士になる方法には、以下の2つが挙げられます。

参照元:保育士になるには|厚生労働省

参照元:保育士になるには|厚生労働省- 厚生労働大臣が指定する「指定保育士養成施設」という、学校その他の施設(大学・短大・専門学校など)で学んで卒業をする方法

- 年2回実施される保育士試験を受験し、合格する方法

指定保育士養成施設は2年制から4年制まで幅があります。

もう一つは、児童福祉施設で実務経験2年以上かつ総勤務時間数2,880時間以上従事した者などの受験資格を満たす必要はありますが、指定保育士養成施設以外の学校の卒業者や、社会人でも資格取得を目指すことが可能です。

このように、資格取得に学歴が関係ない点が誰でも資格がとれる職業であると誤った認識を持たれる要因といえます。

また、昇給は主に経験年数や役職就任によって決まるため、短期間で給与を大幅に上げるのも困難です。

頑張りがすぐに反映されるシステムではない点も、保育士の給与水準が他職種に比べて伸びにくい要因の一つとされています。

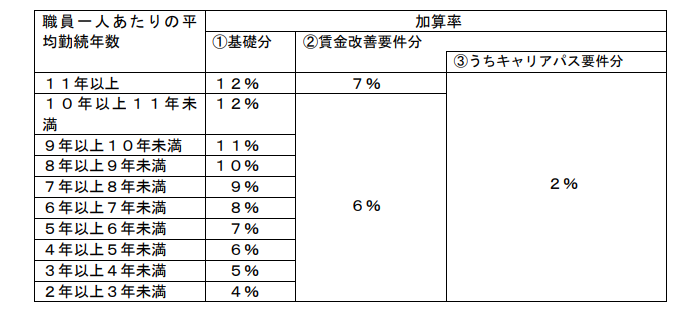

ただし、こども家庭庁が発表した「令和7年度以降の処遇改善等加算」によると、令和7年度以降には明確なキャリアパス制度が導入されることにより、待遇改善が期待できるでしょう。

引用:こども家庭庁「令和7年度以降の処遇改善等加算」

仕事の重要性が理解されていない

保育士は子どもの命を預かり、保護者支援や発達支援など多岐にわたる業務を担っています。

保育士の主な業務は、以下の通りです。

- 子どもの健康状態に気をつけながら受けいれる

- 年齢や発達にあわせた遊びや活動を行う

- 子どもの様子を保育日誌などの記録する

- 食事や睡眠、排せつ、衣類の着脱の手助けをする

- 行事・イベントの設営・物品制作

- 園内の掃除・片付け

常に子どもの様子に気を配り、子どもに寄り添うことが求められるため、肉体的・精神的に憔悴する保育士も少なくありません。

この矛盾が人材不足を招く大きな要因で、保育士登録者数は約147万人のうち、保育士資格を持ち登録されているが社会福祉施設等で従事していない者は90万人程度と資格を持ちながら保育士として働かない人が半数以上います。

参照元:保育士の現状と主な取組

賃金の低さや休暇の取りにくさが離職の主因として挙げられ、社会全体が保育の重要性を正しく理解していない現状が、給与水準の低さに繋がっています。

保育所は利益を出すことだけを目的に運営されていない

認可保育所は児童福祉施設として子どもの福祉増進を目的に運営されており、利益追求型ではありません。

財源は設置費・増築費・運営費の3つに使用する公的補助金と保育料で賄われ、これらは公定価格で決まっているため、事業者が自由に値上げして給与を増やすことは困難

さらに、国の配置基準が改善されない中、現場では安全確保のため基準以上の保育士を雇う場合もあります。

処遇改善加算などの補助金は支給されていますが、園ごとの分配方法に差があり、給与への反映が不十分な点も問題です。

こども家庭庁では、保育所に対して経営情報報告を義務化することで、見える化を行う方針を発表しています。

保育所等が毎事業年度の経営情報(収支計算書、職員給与の状況等)を都道府県に報告。都道府県は、モデル給与や人件費比率等を個別施設・事業者単位で公表するとともに、経営情報の集計・分析と結果公表に努める

引用:こども家庭庁「令和7年度以降の処遇改善等加算について」

これらの制度的制約が、保育士の給与水準を押し下げる要因となっています。

保育士の給料が安い理由

保育士の給料が「安いのは当たり前」と言われる背景には、給与水準の低さと、保育業界の構造が関係しています。

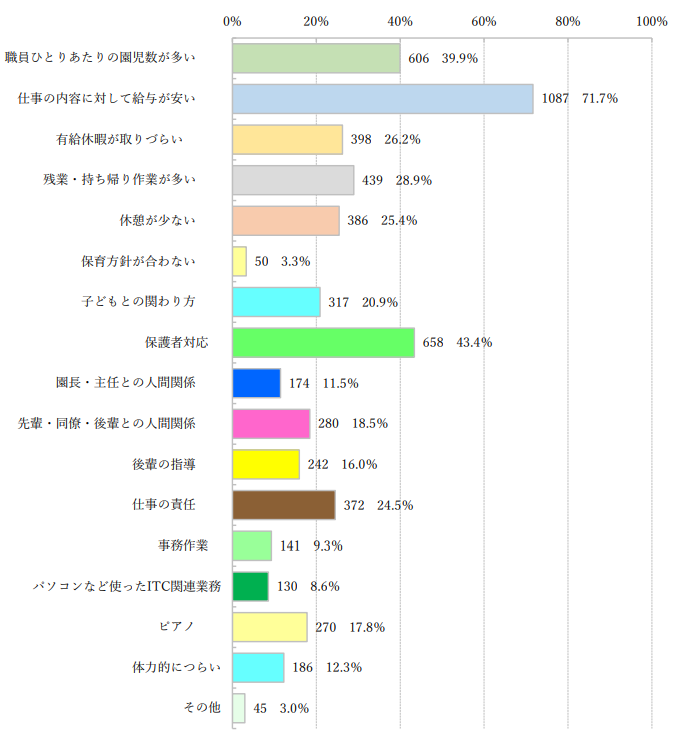

大阪市が行った『保育施設で働く保育者のためのアンケート』によると、保育者として大変なこと、難しいと感じる内容に「職員ひとりあたりの園児数が多い」「仕事の内容に対して給与が安い」「残業・持ち帰り作業が多い」などが挙げられており、保育士の仕事の大変さに合う給料体制でないことがわかります。

子どもの命を預かり発達を支える専門職であるにもかかわらず、社会的評価は低く「子どもと遊んでいるだけ」と誤解される職業でもあります。

さらに、人件費の制約や配置基準ぎりぎりでの運営により、人員不足や長時間労働が常態化し、残業や持ち帰り仕事をしても給与に反映されにくいのが現状です。

こうした要素が重なり、保育士の賃金水準は責任の重さに比べて低く抑えられています。

以下では、保育士の給料が安い理由を具体的に解説していきます。

関連記事:保育士を辞めたいよくある理由!辞めた後の仕事や辞める以外の解決策も紹介

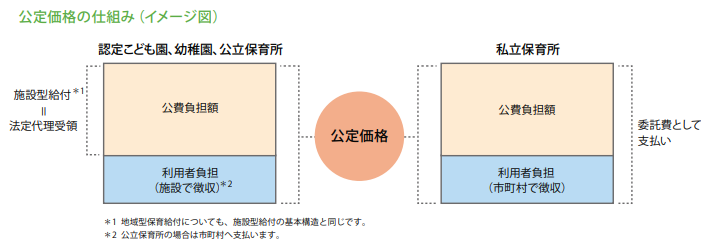

保育士の給料は国の公定価格によって決められている

認可保育園などの保育施設は、国や自治体の補助金に依存して運営されています。

公定価格とは、国(厚生労働省・こども家庭庁)が定める保育所などの運営費の基準額のこと

参照元:施設型給付の概要と仕組み

参照元:施設型給付の概要と仕組み保育園は基本的に「営利を目的とする一般企業」とは異なり、国が決めた基準に基づいて運営されています。

そのため、保護者が支払う保育料や国・自治体からの公費負担の算定は、この公定価格をもとに決まります。

職員の人件費は、国が定める公定価格に基づいて算出され、施設が自由に給与を上げることは難しい仕組みです。

公定価格の基本分内訳

基本分単価 = 事務費(人件費、管理費) + 事業費引用:こども家庭庁「令和7年度における私立保育所の運営に要する費用について」

一方、補助金や保育料の使途を明確にするため、2025年度から経営情報の透明化が義務化されることになっており、保護者や地域社会が給与水準の根拠を把握しやすくする取り組みも進められています。

地方公務員の給料には決まりがある

公立保育士は地方公務員として位置づけられ、給与やボーナスは各自治体の給与規定に基づいて決定されます。

公立保育士は私立園の経営状況に左右されにくく、手厚い福利厚生と給与体系は年功序列を基本とし、勤続年数に応じて着実に上昇する仕組みが整っています。

しかし、給料の安定は見込めるもの、大幅な給料アップは期待できません。

| 年 | 平均年収 |

|---|---|

| 令和6年 | 350.14万円 |

| 令和5年 | 350.66万円 |

| 令和4年 | 350.07万円 |

| 令和3年 | 352.09万円 |

| 令和2年 | 353.39万円 |

| 令和元年 | 355.36万円 |

地方公務員(中学校・小学校・幼稚園)の過去5年に平均年収をまとめると、収入減もしくは数百円の微増が確認できました。

これらの規定は給与の安定性を確保できる一方で、国が定める公定価格の枠組みがベースとなるため、大幅な賃上げには限界があるとされています。

国から保育士の給料アップが後回しにされてきた

保育士の給与は2013年以降、国の処遇改善策によって引き上げられてきましたが、全産業平均と比べると依然として低い水準です。

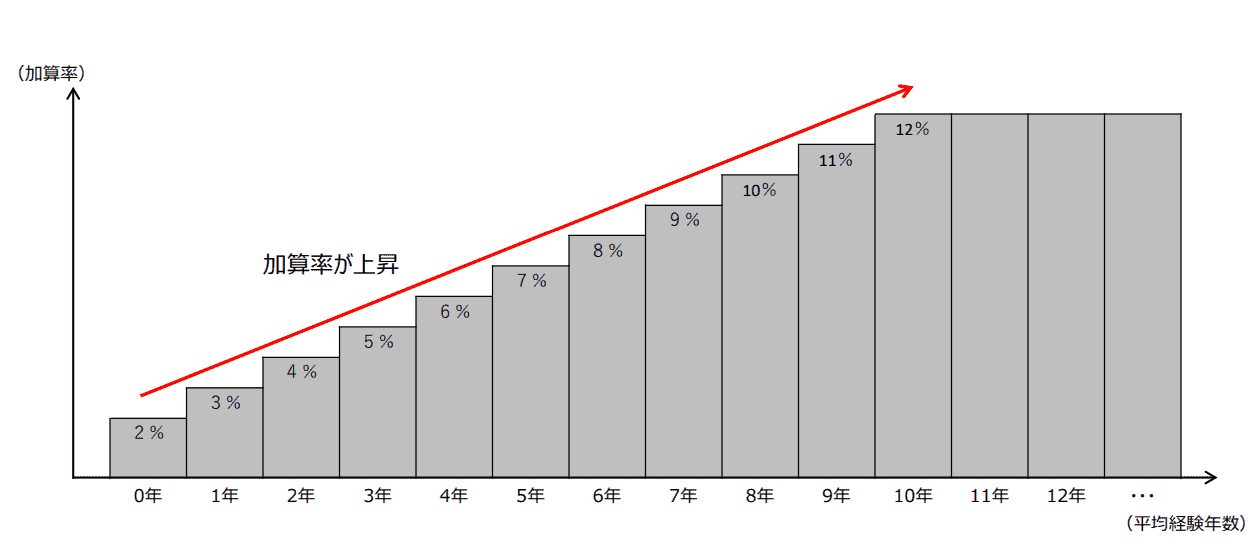

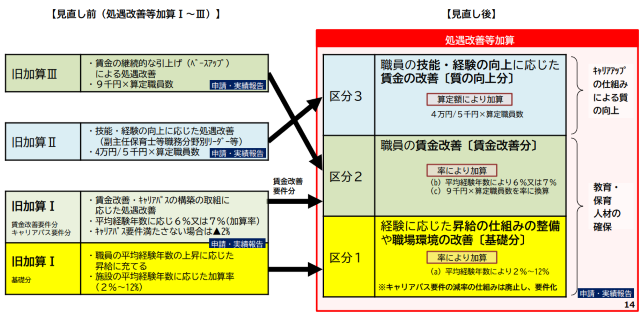

国は2015年から「処遇改善等加算Ⅰ」、2017年にはⅡ、2022年にはⅢを導入しましたが、目的や要件が異なる複数の加算制度が並立し、事務負担の増加や制度の分かりにくさが指摘されていました。

少子化が進む中で、長らく国の政策は「待機児童の解消」に重点が置かれ、施設整備や受け入れ枠拡大が優先されていた背景も要因

その結果、人材確保や処遇改善は後回しになり、現場の労働環境とのバランスが崩れていったのです。

2025年度からは加算制度を一本化し、現場の負担軽減と賃金改善の効率化が図られていますが、過去の後回しが賃金格差の固定化を招いたことは大きな課題とされています。

引用:こども家庭庁「令和7年度以降の処遇改善等加算について」

○旧3加算(処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)について、事務手続きの簡素化等の観点から、「処遇改善等加算」に一本化。

○ 旧3加算の目的・趣旨を踏まえ、一本化後の処遇改善等加算に、「①基礎分」「②賃金改善分」「③質の向上分」の3区分を設定。

○ 旧3加算は、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲそれぞれで申請様式・実績報告様式があったところ、申請様式・実績報告様式を処遇改善等加算として一本

化。引用:こども家庭庁「令和7年度以降の処遇改善等加算について」

保育料の値上げが難しい

認可保育園の収入源は公費と保護者からの保育料ですが、保育料は国の定める利用者負担基準に従うため、施設が独自に値上げして賃金を引き上げることは困難です。

こども園給付(仮称)については、質の確保・向上が図られた学校教育・保育を提供するために必要な水準の給付を、すべての子どもに保障する(公定価格)。

引用:文部科学省「資料4 子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめについて」

保育料を値上げできない理由

- 各自治体が保護者の所得(住民税額)に応じて設定している

- 低所得世帯ほど負担が重くなり、利用控えや離職につながる可能性がある

- 子共働き家庭の就労継続に直結するため、保護者や企業からの強い反発を招きやすい

認可保育所の保育料は国の基準に基づき、各自治体が保護者の所得(住民税額)に応じて設定しているため、施設側が自由に料金を決めることができません。

これは、どの家庭でも安心して利用できるように、保育サービスを「公共性の高いもの」と位置づけているからです。

保育料を引き上げると、低所得世帯ほど負担が重くなり、利用控えや離職につながる可能性があります。

さらに、少子化が進む中で子育て世帯を支援する政策が重視されており、政府は「保育の無償化」や低所得世帯への軽減措置を進めています。

保育料の引き上げはこうした政策の流れに逆行し、実質的に難しくなっています。

仮に私立園であっても、給与の大部分は公定価格に基づく人件費配分に依存しており、自由な経営判断にはさまざまな制約があります。

昇給の機会が少ない

保育士の給与は一般企業のように成果や利益に応じて上げる仕組みが弱い点が大きな特徴です。

認可保育所の運営費は「公定価格」に基づき国や自治体から交付され、その中で人件費が配分されるため、園が自由に昇給幅を大きくすることが難しくなっています。

保育所は配置基準ぎりぎりの人員で運営されており、余剰の財源を昇給に回す余力が少ない現状

処遇改善手当などで一時的に収入が増える仕組みはあるものの、これは基本給に組み込まれない手当扱いであるため、長期的な昇給や退職金に反映されにくい課題があります。

安定した昇給財源が確保されない限り、昇給の機会不足は根本的に解決されにくい状況です。

最新情報では、こども家庭庁が2025年11月21日に保育士らの人件費を5.3%引き上げると発表し、2025年度補正予算案に計上することで実質的に昇給することがわかっています。

保育士の給料が見合わない・割に合わないと言われる理由

保育士の給料が「割に合わない」とされる背景には、過酷な労働環境が大きく関係しています。

現場では、子どもの安全管理や発達支援に加えて、保育日誌や行事準備といった事務作業が多く、残業や持ち帰り仕事が常態化しています。

加えて、アレルギーや発達障害児への対応、複雑化する保護者対応など、精神的・肉体的負担も大きく、責任の重さと賃金が釣り合っていないのが現状です。

このような背景から、仕事上の過度なストレスや疲労の蓄積によって心身が消耗し、意欲を失ってしまう保育士のバーンアウトも問題視されています。

保育士の職場ストレスに関する研究によると、調査した保育士のうち情緒的消耗感は約2割,脱人格化は約1割強の注意~危険群にあり,バーンアウトの状態にあるという結果がでています。

バーンアウト状態の保育士「休憩時間(45分)がきちんと取れていない」「持ち帰り仕事が週5日ある」などの点が共通しており、休憩時間の確保や自宅への持ち帰りの仕事の有無は、保育士を継続するためにも重要です。

参照元:保育士の職場ストレスに関する研究

以下では、保育士の給料がなぜ割に合わないとされているのか具体的に解説していきます。

労働時間が長い

保育士の労働時間の長さは、離職率や人材不足の要因としてたびたび指摘されています。

近年は共働き世帯の増加により、午前7時台から午後8時以降まで開園する保育所が増加し、早朝・夜間・土曜勤務が日常化しています。

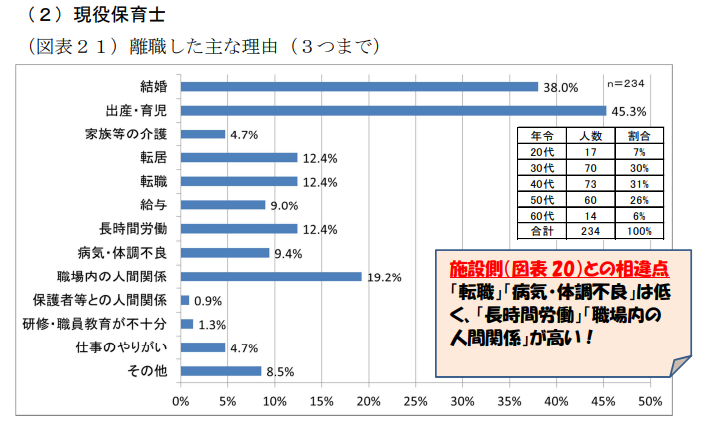

大分県がおこなった調査では、退職理由の12.4%を「労働時間の長さ」が占めていました。

参照元:保育現場の働き方改革に関するアンケート調査結果について(概要版)

参照元:保育現場の働き方改革に関するアンケート調査結果について(概要版)

また、子どもの人数に応じた最低配置基準が厳しく、休暇を取りにくい現場も多いです。

命を預かる緊張感の中での長時間勤務は、心身の疲労を蓄積させ、若手保育士が3年以内に離職する割合が高い要因ともなっています。

事務仕事が多い

保育士の仕事は子どもの保育だけでなく、事務作業や雑務が非常に多い点が特徴です。

主な事務作業

- 乳児日誌や連絡帳、保護者への報告

- 保育室の清掃やおもちゃの消毒

- 行事準備など

業務範囲が幅広く、昼寝時間中も書類作成などを行う必要があります。

保育ニーズが多様化し、延長保育や一時預かりなどサービスが増えた一方、人員体制やシステム整備が追いつかず、1人あたりの業務が増加しています。

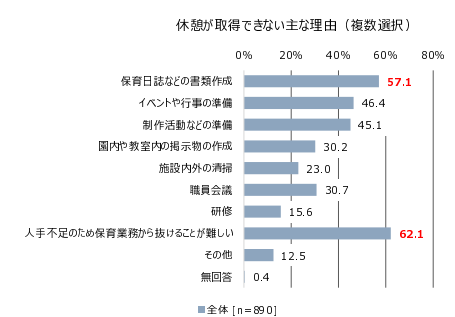

令和5年度の奈良県の保育士実態調査によると、保育士は保育日誌などの書類作成やイベントや行事の準備、政策活動などの準備が忙しく、4割近く(休憩が取れない・ほぼ取れないを含む)が満足に休憩が取れていないことからも、保育士の事務作業の多さが分かるでしょう。

こうした事務作業の多さは、保育士の離職意向に直結する要因とされ、職場環境改善の重要な課題となっています。

持ち帰り仕事が多い

持ち帰り仕事は、勤務時間内に業務を終えられない職場の人手不足が関係しています。

指導計画や行事準備などの書類作成が勤務後も残り、自宅で対応せざるを得ないケースが目立ちます。

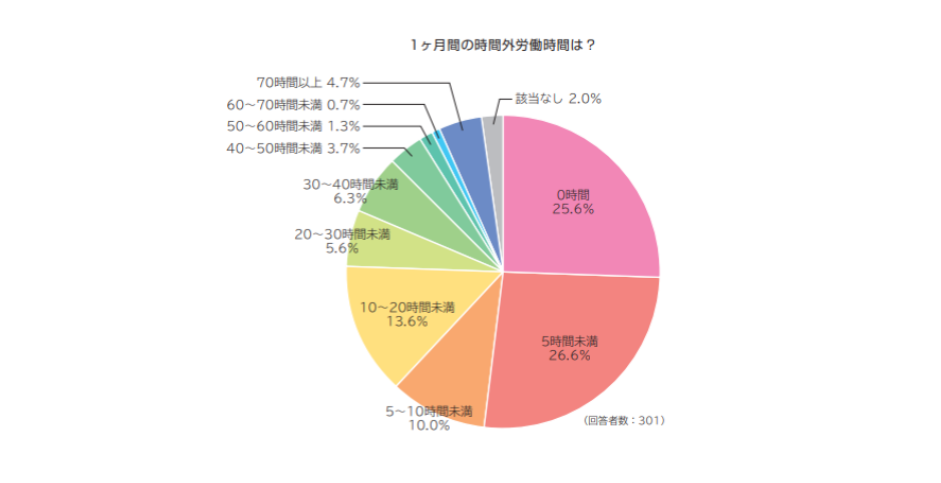

マイナビ保育士が行った調査によると、残業時間が40時間未満が全体の87.7%を占めていますが、50時間以上が全体の6.7%あり、勤務時間に終わらなかった業務を園または自宅で対応している人も多数います。

公定価格に基づく最低配置基準では、業務を園内で完結させる余裕が少なく、人員不足が残業や持ち帰りを常態化させています。

さらに、時間や人件費が追加配分されても、まず既存の残業・持ち帰り補填に回され、働き方や給与の改善に直結しないと指摘されています。

一部の園ではICT化を導入し、記録や情報共有を効率化することで持ち帰りゼロを可能にしており、システム導入と職員の意識改革が改善の鍵とされています。

保育士の平均年収

厚生労働省の発表によると、保育士の平均年収は約406万円です。

参照元:保育士 – 職業詳細 | 職業情報提供サイト(job tag)

全職種の平均年収が478万円(令和5年分 民間給与実態統計調査)であるため、保育士の年収は70万円程度低く設定されています。

参照元:令和6年分 民間給与実態統計調査

保育士の平均年収は、近年国の処遇改善施策によって上昇傾向にあるものの、依然として全職種平均と比べると低い水準にとどまっています。

さらに公立と私立では給与差が見られ、公立は地方公務員として安定しており、特に役職が付いた場合に年収が高いことが特徴です。

国は処遇改善加算の制度を見直し一本化する方針を打ち出しており、キャリアアップ研修と合わせて給与改善の仕組みが整備されつつあります。

以下では、保育士の平均年収を正社員とパートを比較しながら紹介していきます。

関連記事:保育士が仕事を辛いと感じる理由!大変なことや辞めたいときの対処法を解説

保育士の正社員の平均年収

保育士の正社員の平均年収は、国の処遇改善施策により近年上昇傾向にありますが、全職種平均の478万円と比べると依然として低い水準です。

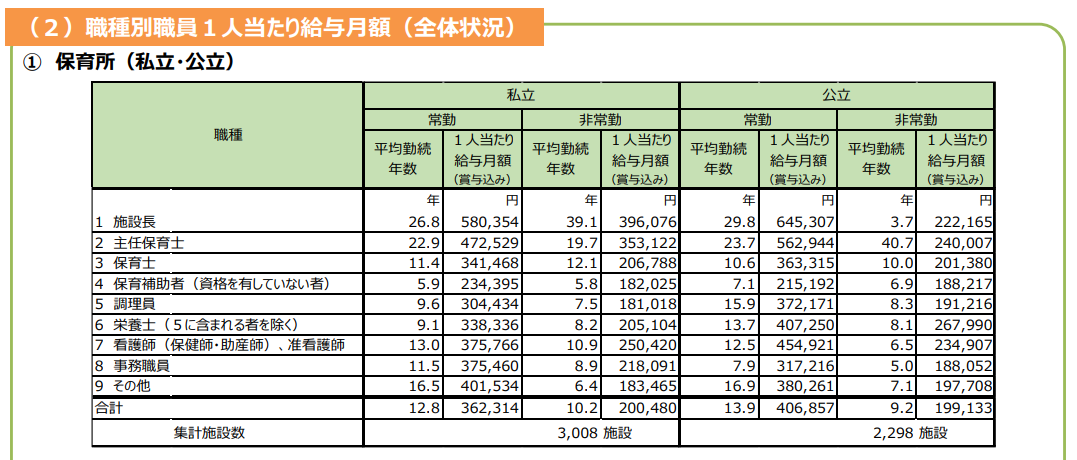

こども家庭庁の「令和6年度経営実態調査」によると、公立保育園で常勤で働く保育士の平均年収(賞与込み)は444万円、私立保育園では408万円です。

さらに役職による差も大きく、主任保育士は公立で約672万円、園長は約774万円と、勤続年数と役職が収入に直結しています。

長期勤務と役職昇進が、保育士として安定した給与を得るための重要な要素であるといえます。

保育士のパートの平均年収

パート保育士の平均年収は、地域や勤務時間、園の規模によって大きく異なります。

パートは基本的に時給制で、令和5年賃金構造基本統計調査では時給1,315円程度と提示されています。

参照元:令和5年賃金構造基本統計調査

週20時間前後、時給1,500円で働く場合の単純計算では、年間収入はおよそ150万〜160万円程度

パートタイムでも処遇改善加算の対象となることがあり、勤続年数や園全体の加算率によって手当が上乗せされる場合があります。

園ごとの分配方法や条件により手当の反映度合いが異なる点も、収入に差が出る要因となっています。

保育士の年齢・経験年数・地域別の平均年収

保育士の年収は経験年数によって伸びていき新人1年目の388万円前後から、15年以上で454万円前後に達します。(厚生労働省令和5年賃金構造基本統計調査結果)

また役職別では、主任保育士で672万円、施設長で774万円と一般保育士より大幅に高い傾向があります。

地域差も顕著で、東京都や千葉県では月収30万円台に達する一方、地方では20万円前後と低く抑えられる例もあります。

以下では、保育士の平均年収を年齢・経験・都道府県別で比較しています。

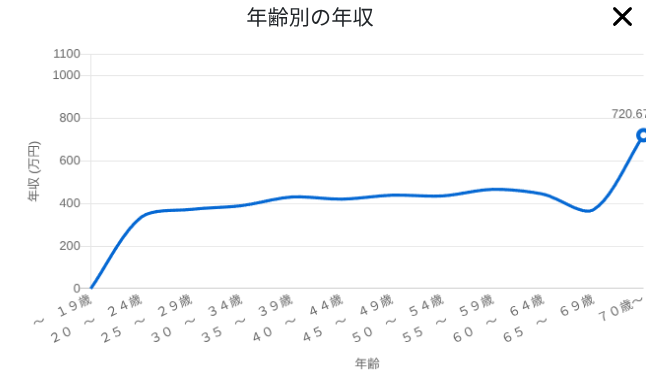

保育士の年齢別の平均年収

保育士の年齢別平均年収を見ると、年齢が上がるにつれて収入が上がる傾向があります。

| 年齢 | 平均年収 |

|---|---|

| 20〜24 | 320万8,800円 |

| 25〜29 | 382万5,300円 |

| 30〜34 | 385万6,300円 |

| 34〜39 | 409万4,200円 |

| 40〜44 | 425万300円 |

| 45〜49 | 426万2,200円 |

| 50〜54 | 422万2,800円 |

| 55〜59 | 462万9,300円 |

| 60〜64 | 448万3,200円 |

| 65〜69 | 482万8,800円 |

参照元:令和5年賃金構造基本統計調査結果

20代前半は初任給水準に近く年収は低めですが、経験を積む30代にかけて昇給が進み、年収は順調に上がる傾向があります。

40代から50代にかけては昇給の伸びが落ち着き、一定の水準で停滞するケースが多く見られます。

これは保育士の給与体系が年功序列型でありながら、大幅な昇給の仕組みが少ないことが理由です。

その後、定年退職を迎える60代では勤務形態がパートとなるケースが増えるため、平均年収は大きく下がります。

施設長など管理職に就く場合には、役職手当や責任の重さに応じて給与が大幅に上昇する傾向が確認されています。

このように、保育士の年収は年齢に連動して上昇するパターンが一般的ですが、年齢だけで年収が決まるわけではなく、役職の有無、勤務地、園の経営規模や制度(処遇改善制度など)の影響も大きく関わります。

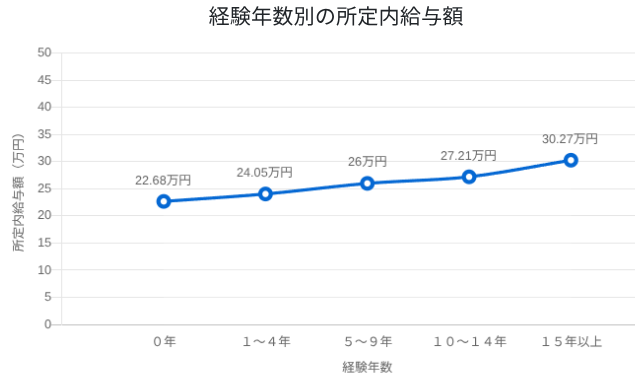

保育士の経験年数別の平均年収

保育士の平均年収は、経験年数を重ねるごとに上昇する傾向があります。

| 勤続年数 | 平均年収 |

|---|---|

| 0年 | 266万1,800円 |

| 1〜4年 | 345万8,800円 |

| 5〜9年 | 371万8,700円 |

| 10〜14年 | 390万7,200円 |

| 15年以上 | 463万7,300円 |

参照元:令和5年賃金構造基本統計調査結果

※経験年数別の平均年収は月の平均収入×12ヶ月分+ボーナス3ヶ月分で計算しています

初任の段階では年収は低めですが、5年、10年と勤続するにつれて昇給が積み重なり、長期勤務者ほど安定した収入を得られるようになります。

ただし、単に勤続年数が長いだけでは大幅な年収アップは難しく、主任保育士や施設長といった役職に就くことが収入増の大きなポイントです。

国の処遇改善制度に基づく「キャリアアップ研修」を受講し、専門リーダーや副主任などのポジションに就くことで、手当が加算され月額数万円規模の収入増につながります。

加えて、保育関連の追加資格を取得することも専門性の証明となり、評価や給与改善につながる可能性もあります。

このように保育士の年収は勤続によって着実に上がる一方で、役職や資格取得を通じてキャリアアップを図ることが、より高い水準の収入を得るためには重要です。

保育士の都道府県別の平均年収

保育士の平均年収は都道府県によって差があり、地域の物価水準や保育士需要の高さが大きく影響しています。

| 都道府県 | 平均年収 |

|---|---|

| 北海道 | 422.4万円 |

| 青森県 | 404.6万円 |

| 岩手県 | 356.2万円 |

| 宮城県 | 370.9万円 |

| 秋田県 | 368.1万円 |

| 山形県 | 379.1万円 |

| 福島県 | 365.4万円 |

| 茨城県 | 401.6万円 |

| 栃木県 | 366.7万円 |

| 群馬県 | 392.6万円 |

| 埼玉県 | 391.8万円 |

| 千葉県 | 455.7万円 |

| 東京都 | 422.3万円 |

| 神奈川県 | 449万円 |

| 新潟県 | 342.6万円 |

| 富山県 | 401.8万円 |

| 石川県 | 425.1万円 |

| 福井県 | 336.4万円 |

| 山梨県 | 374.9万円 |

| 長野県 | 378.8万円 |

| 岐阜県 | 334.5万円 |

| 静岡県 | 404.4万円 |

| 愛知県 | 400.5万円 |

| 三重県 | 401.6万円 |

| 滋賀県 | 384.7万円 |

| 京都府 | 456.7万円 |

| 大阪府 | 387.2万円 |

| 兵庫県 | 382.8万円 |

| 奈良県 | 428.1万円 |

| 和歌山県 | 391.8万円 |

| 鳥取県 | 370.9万円 |

| 島根県 | 395.2万円 |

| 岡山県 | 352.2万円 |

| 広島県 | 442.7万円 |

| 山口県 | 347.2万円 |

| 徳島県 | 335.6万円 |

| 香川県 | 351.9万円 |

| 愛媛県 | 404.7万円 |

| 高知県 | 359.6万円 |

| 福岡県 | 404.5万円 |

| 佐賀県 | 408万円 |

| 長崎県 | 378.5万円 |

| 熊本県 | 424.4万円 |

| 大分県 | 409.4万円 |

| 宮崎県 | 383.4万円 |

| 鹿児島県 | 368万円 |

| 沖縄県 | 364.5万円 |

参照元:保育士−職業詳細|職業情報提供サイト(job tag)

一般的に東京都や神奈川県などの都市部は人材確保のため給与が高めに設定され、千葉県や京都府も全国的に見て水準が高い傾向があります。

これらの地域では共働き世帯が多く、待機児童問題への対応や人材不足が背景にあり、給与水準を引き上げる動きが進んでいます。

一方で、人口が少なく保育需要が限定される地方圏では年収が低めで、新潟県や沖縄県などは全国平均を下回る水準です。

保育士の都道府県別年収は、地域の経済規模や保育需要に左右され、都市部や待機児童対策に力を入れる地域ほど高水準になりやすいといえます。

保育士の給料は改善されている

保育士の給料は、国の処遇改善施策の強化によって近年着実に上昇しています。

2024年時点で保育士の平均年収は約406万円となり、初めて400万円を超えました。

制度面では、国が支給する「処遇改善等加算」が給与改善の中心であり、2025年度からは加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを統合した新制度に一本化され、より収入が上がりやすい仕組みとなりました。

また、キャリアアップ研修を修了することでリーダー職に就任し、月額最大4万円の手当を受けられる仕組みも整備されています。

ICT導入の推進や配置基準見直しなど労働環境改善の動きも並行して進んでおり、長時間労働の軽減や業務効率化によって働きやすさと給与改善の両立が図られています。

これらの施策が相まって、保育士の処遇は以前に比べて確実に改善が進んでいるといえます。

以下では、保育士の年収が上がる具体的な要因や今後の展開を解説しています。

保育士の平均年収は10年間で80万以上も上がっている

保育士の平均年収は、国の賃金改善施策により過去10年間で80万円以上上昇しています。

保育士の平均年収(2014年〜2024年)の推移を整理すると以下の通りです。

| 年 | 平均年収 |

|---|---|

| 2014年 | 317万円 |

| 2015年 | 323万円 |

| 2016年 | 327万円 |

| 2017年 | 342万円 |

| 2018年 | 358万円 |

| 2019年 | 364万円 |

| 2020年 | 370万円 |

| 2021年 | 380万円 |

| 2022年 | 393万円 |

| 2023年 | 397万円 |

| 2024年 | 406万円 |

※厚労省「賃金構造基本統計調査」の各年の①きまって支給する現金給与額(=月額)と②年間賞与その他特別給与額を用い、年収=①×12+②で算出

この10年間で約88万円の上昇し、中でも2017年以降は増加率が著しいです。

処遇改善加算など国の施策が数値として反映されています。

2024年(令和6年)のデータでは平均年収が調査開始以来初めて400万円を突破しました。

この上昇は処遇改善施策と人材確保の必要性によるもので、今後も改善が続くと考えられます。

「処遇改善手当て」で給料が上がっている

保育士の給与上昇を支えているのが「処遇改善手当」と呼ばれる手当です。

処遇改善手当は、国や自治体が保育施設に交付する補助金で、賃金改善やキャリアパス整備を目的としています。

令和6年度までは「加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」という3つの枠組みがありましたが、令和7年度(2025年度)からは一本化され、よりシンプルな制度に変わります。

- 加算Ⅰ(経験年数加算):勤続年数や役職に応じて支給。主任保育士やリーダー職に重点

- 加算Ⅱ(キャリアアップ加算):「保育士等キャリアアップ研修」を修了し、職務分野別リーダーや副主任保育士などに任命された場合に加算

- 加算Ⅲ(処遇改善臨時特例):人材確保を目的とした臨時加算。2021年度以降の緊急対策として導入

処遇改善等加算Ⅰでは施設全体の平均勤続年数などに応じ、給与の2〜19%に相当する額が配分され、個人には月額1.2万〜3.8万円が支給されるケースがあります。

処遇改善等加算Ⅰでは施設全体の平均勤続年数などに応じ、給与の2〜19%に相当する額が配分され、個人には月額1.2万〜3.8万円が支給されるケースがあります。

参照元:処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

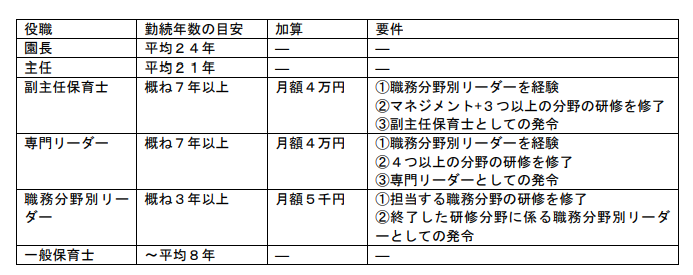

参照元:処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ加算Ⅱではキャリアアップを対象とし、職務分野別リーダー(月5,000円)や副主任保育士・専門リーダー(月4万円)への手当が設定されています。

加算Ⅲは月9,000円程度を基本給に上乗せする仕組みです。

2025年度以降はこれらが整理され、園の人員配置・研修受講状況・役職任用に応じて加算額が決まる方式に統一されます。

今後も保育士の給料が上がる可能性は十分にある

保育士の給与は、制度改革と人材確保の必要性から、今後も上昇が見込まれます。

保育士の有効求人倍率は令和6年時点で3.16倍に達しており、これは全職種平均の1.22倍(令和7年12月時点)を大きく上回る水準で、人手不足が顕著です。

人手確保のため保育士の処遇改善が進められ、給料の上昇も改善の一つに含まれている

2025年4月には、処遇改善等加算I〜IIIを一本化した新制度が始まり、保育園が保育士に手当を支払いやすくする仕組みが導入されます。

また、職員配置基準の改善やICT導入による業務効率化が進めば、残業削減と働き方改革が進展し、給与改善にもつながるでしょう。

保育の現場では、専門リーダーや副主任保育士などのキャリアアップ研修も定着し、経験年数とスキルの向上が確実な賃金上昇につながる環境が整いつつあります。

保育士が給料を上げる方法

保育士が年収を上げるためには、勤続年数の積み重ねや役職への昇進、資格取得や転職といった複数のアプローチがあります。

給与は経験年数に比例して上昇する傾向が強く、2025年の統計では1年目で約360万円だった年収が、15年以上の勤務では454万円を超える水準に達しています。

また、主任保育士や施設長といった役職に就くと、年収は300万円代から600万円台に上がり、月収でも10万円前後の差が生じます。

一方で、より給与水準が高い公立保育士や都市部の園、院内保育所などへの転職も即効性のある方法です。

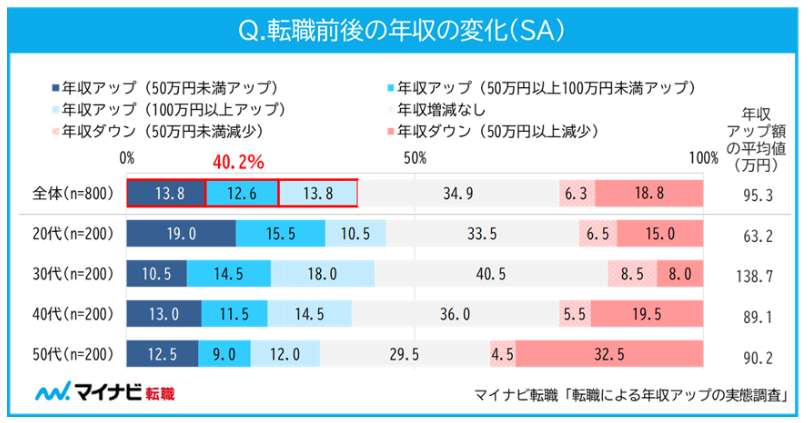

マイナビ転職が実施した調査では、転職で年収アップした人は4割にのぼり、30代の約5人に1人は100万円以上の年収アップに成功しているデータがあります。

以下では、具体的に保育士が年収を上げる方法を紹介します。

役職に就く

保育士の給料を上げる最も確実な方法の一つは、勤続年数を重ね役職に就くことです。

| 役職 | 私立 | 公立 |

|---|---|---|

| 施設長 | 696万円 | 774万円 |

| 主任 | 566万円 | 672万円 |

| 保育士 | 408万円 | 444万円 |

私立保育士の平均年収が408万円に対し、主任保育士は566万円、施設長(園長)は696万円と、役職ごとに100〜200万円程度の差があります。

公立保育園では施設長が774万円、主任保育士が672万円とさらに高水準です。

従来は保育士の役職は少ないとされていましたが、処遇改善等加算Ⅱの導入により、副主任保育士や専門リーダーなどミドル層の役職も新設され、月5,000〜40,000円の加算が支給される仕組みが整いました。

これにより、従来は園長・主任に限られていた昇給のチャンスが拡大し、経験年数と研修修了を満たすことで安定的な年収アップが可能となっています。

キャリアアップ研修を受ける

保育士のキャリアアップ研修とは、保育士が専門性を高めてキャリア形成を進めるために国が制度化した研修です。

2017年から本格的に始まり、保育の質を高めることと処遇改善(給料アップ)を両立させる目的があります。

研修は8分野

- 乳児保育

- 幼児教室

- 障害児保育

- 食育・アレルギー

- 安全対策

- 保護者支援・子育て支援

- マネジメント

- 保育衛生・嘱託医連携

1分野あたり15時間以上の受講が必要で、集合研修やオンライン研修が用意されています。

副主任保育士や専門リーダーには7年以上の経験と4分野以上の修了が要件で、月最大40,000円の処遇改善等加算Ⅱが受け取れます。

研修は単なるスキルアップだけでなく、賃金改善に直結する制度として位置づけられており、今後も必須化・拡充が進む見込みです。

公務員保育士を目指す

公立保育園で働く保育士は地方公務員にあたり、私立より給与水準が高く安定しています。

私立保育士の平均年収408万円に対し、公立保育士は444万円です。

さらに主任や園長など役職者では70万〜100万円の差が出るケースもあります。

給与や賞与は自治体の規定に基づき、経営状況の影響を受けにくいのが利点です。

公務員保育士になるには、自治体が実施する保育士採用試験に合格する必要があります。

- 一次試験:教養試験(一般常識、文章理解、数的処理など)が中心で、自治体によって専門科目や論文が課される場合もある

- 二次試験:ピアノ演奏や読み聞かせ、体力測定といった保育の実技が加わる

合格後は「採用候補者名簿」に登録され、自治体が必要に応じて採用します。

正社員になる

保育士が非常勤から正社員になると年収が上がるのは、給与体系や待遇に大きな差があるためです。

非常勤(パート・アルバイト)は時給制が基本で、1日の勤務時間や週の勤務日数が限られるため、年収に直すと低く抑えられる

私立正社員保育士の平均月収は30.1万円で、非常勤保育士の平均月収20.6万円を大きく上回ります。

正規職員は処遇改善等加算の対象範囲が広く、キャリアアップ研修や役職任用を通じてさらに昇給が見込めます。

保育現場では正規職員の人材確保が課題となっているため、正社員採用のニーズが高く、求人数が多いことも昇給のチャンスを広げています。

資格を取得する

保育士としての専門性を高める資格取得は、給与アップにつながります。

たとえば、保育士資格に加え「食育やアレルギー対応」「障害児保育」などの専門資格を取得すると、処遇改善等加算Ⅱの対象になり、月額5,000〜40,000円の手当を受け取れる可能性があります。

絵本専門士、リトミック指導員、こども環境管理士などの資格も就職や転職時の評価にプラスとなる資格

複数の資格を組み合わせて専門性を示すことで、高給与を提示する園への転職や昇進の機会が増える可能性があります。

絵本専門士

絵本専門士は、絵本の読み聞かせや活用に関する知識と技術を持つ専門資格です。

文部科学省の支援を受けて2017年に創設され、国立青少年教育振興機構が中心となり養成が行われています。

絵本専門士の資格取得までの流れは、以下の通りです。

- 受講申込み

- 養成講座の受講

- 実践演習・課題提出

- 修了審査

絵本の歴史や理論、子どもの発達段階に応じた絵本の選び方、表現技法などを幅広く学び、読み聞かせだけでなく保育や教育現場での効果的な活用方法を習得します。

また、資格取得の難易度は比較的高めで、講習や実習を含めた約120時間以上の研修を修了し、課題やレポートを提出しなければなりません。

そのため、一般的な民間資格よりも専門性が高いのが特徴です。

現場では、絵本を通じて子どもの感性や想像力を育む活動に強みを発揮できます。

読み聞かせを単なる娯楽ではなく、言葉の発達支援や情緒の安定に結びつけられる点が評価されており、保育士や司書、幼稚園教諭、小学校教諭などが取得するケースが増えています。

リトミック指導員

リトミック指導員は、音楽を使って子どもの発達を促す教育法「リトミック」を専門的に実践できる資格です。

リトミックはスイスの音楽教育家エミール・ジャック=ダルクローズが考案した教育法で、音楽に合わせて体を動かす活動を通じ、子どもの感覚・運動能力・表現力・集中力をバランスよく育てることを目的としています。

資格取得までの流れは、以下の通りです。

- 講座・養成コースへの申込み

- 基礎課程の受講

- 実技・実習の体験

- 修了試験・課題提出

ピアノ伴奏に合わせて体を動かすことでリズム感や表現力を養い、さらに子どもの発達段階に応じたプログラムの組み立て方や指導方法を学びます。

そのため、単なる音楽教育ではなく、保育や教育全般に役立つ実践的なスキルが身に付きます。

資格の取得方法は主に民間団体の講座や養成コースを受講する形で、基礎から指導者レベルまで段階的に取得できる仕組みです。

養成講座を修了すればほとんどの人が資格を得られるため、「落ちる資格」ではありません。

難易度は講座や団体によって異なりますが、保育士や幼稚園教諭など子どもと関わる専門職がスキルアップの一環として取得されています。

こども環境管理士

こども環境管理士は、子どもが生活する環境を安全で快適に整える専門知識を持つ人材であることを証明する資格です。

公益社団法人日本環境教育フォーラムが認定しており、自然環境・生活環境・教育環境などを総合的に捉えて改善できる力を育てることを目的としています。

資格取得までの流れは、以下の通りです。

- 受験申込

- 試験の準備(テキスト・講習会)

- 試験の受験

- 合格・資格認定

保育園や幼稚園などで、室内外の遊び場の安全性、空気や水、光といった生活環境の質、災害時のリスク管理など、多角的に子どもの環境を考える視点を学べます。

資格は「2級」と「1級」があり、2級は基礎知識を学ぶ入門レベルで、通信教育や講座の受講を通じて取得できます。

1級は実務経験を積んだ上で試験に合格する必要があり、より高度な専門性が求められます。

合格率は2級で約60〜70%、1級で40〜50%程度です。

受験に特別な学歴や実務経験は不要で、環境教育や自然保護の分野に触れたことがある人にとっては比較的取りやすい資格といえます。

特に1級取得者は園内の環境改善プロジェクトをリードしたり、研修の講師を担ったりすることも可能です。

保育士や幼稚園教諭にとっては、資格を持つことで安全管理・衛生管理・リスクマネジメントに関する専門性をアピールでき、キャリアアップや信頼性の向上につながります。

転職する

給与を上げる手段として、条件の良い園への転職もおすめめの方法です。

転職に向いている環境には、以下のような場合が当てはまります。

- 慢性的な人手不足でスキルアップの勉強ができない

- 残業が多い

- 職場の人間関係が悪い

- 役職のポストが少ない

- 頑張りが評価されない

私立保育園の中には、運営母体の方針や経営努力により高い給与を設定している施設があります。

公立保育園や認定こども園などは私立保育園よりも年収が高い傾向にあり、自治体による家賃補助や特別手当などの手当も魅力です。

さらに、夜勤を伴う院内保育所は夜勤手当分で高収入を得られるでしょう。

転職エージェントや求人サイトを活用し、地域や施設形態、手当制度を比較検討することが、年収アップできる施設が見つけられます。

関連記事:保育士辞めて転職するならどんな仕事がおすすめ?転職しやすい職種・業種や転職難易度を解説

保育士の給料アップにおすすめの転職サイト

経験や資格取得で年収を上げるのも方法ですが、現在の職場が自分に合わないと感じたときは、転職を検討するのもおすすめです。

ここでは、保育士におすすめの転職サイトを3つご紹介します。

| 転職サイト名 | ウィルオブ保育士 | ほいくのえん | しんぷる保育 |

|---|---|---|---|

| 画像 |  |

|

|

| 運営会社 | 株式会社ウィルオブ・ワーク | 株式会社ミライフ | Simple株式会社 |

| 公開求人数 | 約5,668件 (2026年1月時点) |

約1,075件 (2026年1月時点) |

約592件 (2026年1月時点) |

| 対応地域 | 全国 | 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 | 東京・神奈川・千葉・埼玉 |

| 職種 | 保育士・幼稚園教諭・調理・栄養士・管理栄養士・看護師・児童指導員・児童発達支援管理責任者 等 | 保育士・栄養士・看護師 | 保育士 |

※本記事掲載の口コミ:当サイトの独自調査による(調査日:2025年7月)

なお、保育士のおすすめの転職先は、以下の記事でも紹介しています。

関連記事:保育士転職サイトおすすめ比較ランキング19選!口コミ・選び方や電話なしで利用できるサイトも紹介

ウィルオブ保育士

| 運営会社 | 株式会社ウィルオブ・ワーク |

|---|---|

| 公式サイト | https://willof-hoikushi.jp/ |

| 許可番号 | 13-ユ-080459 |

| 公開求人数 | 約5,668件 (2026年1月時点) |

| 対応地域 | 北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 |

| 対応職種 | 保育士・幼稚園教諭・施設長など管理職・調理・調理補助・栄養士・管理栄養士・看護師・児童指導員・児童発達支援管理責任者・その他事務 |

| 対応雇用形態 | 正社員・契約社員・パート・派遣社員 |

| 対応施設形態 | 認可保育園・認可外保育園・小規模保育園・事業所内保育室・院内保育室・学童・幼稚園・企業主導型保育園・プリスクール・認定こども園・放課後デイサービス・児童発達支援・認証保育園・児童養護施設・児童館・病児保育・雇用形態 |

| 料金 | 完全無料 |

| 住所 | 東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階 |

| お申込みページ | 無料登録はこちら |

- 保育の人材業界10年以上のアドバイザーや元保育士のアドバイザーがサポート

- 対応職種・対応施設形態が幅広く全国の求人にも対応

- LINE公式アカウントでのご相談や求人情報の受け取りが可能

ウィルオブ保育士は、保育業界・保育士転職に特化した転職サイトです。

保育業界10年以上の経験を持つアドバイザーや、元保育士の担当者が在籍し、全国5,000件以上(2026年2月時点)の求人から、希望に合った保育園を提案してもらえます。

ウィルオブ保育士は 「給料アップを目指す保育士」にもおすすめ です。

保育業界では園によって給与体系の差が大きく、昇給制度や手当の有無によって年収が大きく変わることも珍しくありません。

ウィルオブ保育士では、園ごとの給与水準や賞与支給状況、資格手当・役職手当の有無、キャリアアップ制度の実際など、収入に直結する情報を具体的に共有してくれます。

そのため、「なんとなく条件が良さそうだから選ぶ」のではなく、自分の経験や資格がより適切に評価される園を見極めたうえで転職活動を進められます。

住宅手当や借上げ社宅制度、小規模園や企業主導型保育園など、働きやすさにこだわった求人も豊富で、ライフステージやキャリア志向に応じた提案が受けられます。

さらに、LINEでの相談や求人紹介も可能なため、忙しい保育士さんでもスキマ時間で情報収集が可能です。

ウィルオブ保育士利用者の口コミ・体験談

ほいくのえん

| 運営会社 | 株式会社ミライフ |

|---|---|

| 許可番号 | 13-ユ-314384 |

| 公開求人数 | 約1,075件 (2026年1月時点) |

| 対応地域 | 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 |

| 対応職種 | 保育士・栄養士・看護師 |

| 対応雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト |

| 対応施設形態 | 認可保育園・認証・認定保育園・小規模認可園・認定子ども園・認可外保育園・病院内保育・企業内保育・企業主導型保育・学童保育・病児保育 等 |

| 料金 | 完全無料 |

| 住所 | 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー22階 |

| 公式サイト | https://hoikuno-en.jp/ |

- 保育園求人に特化

- 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の一都三県の求人を掲載

- 正社員求人がメイン

「ほいくのえん」は、株式会社ミライフが運営する保育園特化の転職支援サービスです。

公開求人数は1,000件(2026年2月時点)あり、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の一都三県の正社員求人が中心のため、安定した働き方を目指す方に最適です。

高待遇の求人が多数そろっている点も強みであり、「手取り25万円以上+賞与年2回」「月残業10時間以内」「社会保険+住宅手当あり」など好条件のが求人が豊富です。

これまでの経験やスキルを正当に評価してくれる園を紹介してもらえるだけでなく、面接対策や志望動機の書き方を通じて給与交渉に有利になるアピール方法も教えてもらえるため、収入アップを目指す転職活動を効率的に進められます。

登録後にはサイト上には出回らない非公開求人も紹介可能で、自分では見つけられない優良求人に出会える可能性もあります。

気になる園があれば職場見学や面談日程の調整まで代行してくれるため、転職にかかる時間と手間を大幅に軽減できます。

ほいくのえん利用者の口コミ・体験談

しんぷる保育

| 運営会社 | Simple株式会社 |

|---|---|

| 許可番号 | 13-ユ-311091 |

| 公開求人数 | 約592件 (2026年1月時点) |

| 対応地域 | 東京・神奈川・千葉・埼玉 |

| 対応職種 | 保育士 |

| 対応雇用形態 | 正社員・派遣社員・契約社員・パート・アルバイト |

| 対応施設形態 | 認可保育園・認証・認定保育園・認可外保育園・幼稚園・認定こども園・企業内保育園・院内保育・病児保育・学童保育・児童発達支援・放課後デイサービス |

| 料金 | 完全無料 |

| 住所 | 東京都品川区東五反田5丁目23-7 五反田不二越ビル4・5階(受付5階) |

| 公式サイト | https://simple-hoiku.com/ |

- 一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)に特化している

- 関東の求人ではほぼ100%紹介可能

- アドバイザーには保育士経験者もいる

しんぷる保育は、Simple株式会社が運営する保育士・幼稚園教諭専門の転職エージェントで、一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)に特化しています。

認可保育園、認定こども園、認可外園、企業内保育、学童、院内保育など、幅広い保育・子ども関係施設での求人を扱っています。

担当アドバイザーがヒアリングから求人提案、履歴書添削、面接対策、条件交渉、入職後フォローまで支援してくれます。

また、対応するアドバイザーには保育士経験者もおり、現場を熟知した支援が特徴です。

園を直接訪問して得た詳細情報(園の方針、人間関係、離職率など)も提供するため、入職後のミスマッチを防ぎやすいのも強みといえます。

サービスはすべて無料で、LINE中心の連絡体制で営業電話が少ない点も評価されています。

しんぷる保育利用者の口コミ・体験談

また対応も丁寧・優しく、相談しやすい印象でした。お金に関する難しい相談も、話を重ね快くサポートしてくれたので、無事就職を決めることができました。しんぷる保育さんにサポートをお願いして良かったと本当に良かったです。

保育士の給料が安いのは体制や世間からの誤解が原因

保育士の給料が安いといわれる背景には、制度上の制約と世間からの誤解が要因となっています。

保育園の運営費は国が定める「公定価格」に基づき配分され、人件費に余裕が生じにくいため昇給の幅が小さいのが現状です。

さらに「子どもと遊んでいるだけ」と誤解され、専門性や責任の重さに見合った評価を受けにくいことも、賃金の低さを当たり前とする風潮を強めてきました。

しかし実際の業務は、子どもの安全管理や発達支援、保護者対応など幅広く高い専門性を求められる仕事です。

勤続年数を重ねることや主任保育士や施設長などの役職に就く、キャリアアップ研修を修了して処遇改善手当を受けるなどで年収アップも実現できます。

よりよい環境で働きたい場合は、公立園や給与水準が高い地域の施設に転職するなどの選択肢があります。

保育士の給料は他の職種よりも低い傾向にありますが、努力や環境を変えることで収入改善は可能です。

関連記事:保育補助とは?仕事内容や雇用形態・平均時給などを詳しく解説